Assoukrou Aké : sculpter la mémoire, révéler l’invisible

Assoukrou Aké appartient à cette génération d’artistes dont le geste ne se contente pas de produire des formes : il fouille, révèle, répare. Né en Côte d’Ivoire et nourri par une trajectoire internationale, il développe une pratique singulière où le bois devient corps, mémoire et matière spirituelle.

Entre rigueur anatomique, héritages Akan, strates d’histoires silencieuses et profonde attention au monde, son travail se situe à la frontière de l’apparition et de l’effacement. Dans cet entretien, il revient sur les fondations intimes de son rapport à l’image, sur la manière dont les lieux traversés transforment son regard, et sur la volonté profonde qui anime son œuvre : rendre visible ce qui cherche encore à être guéri.

Peux-tu me raconter d’où vient ton premier rapport à l’image et au geste artistique ?

Mon premier rapport à l’image remonte à l’enfance (6 ans). J’étais fasciné par les encyclopédies médicales que je feuilletais en cachette, surtout celles consacrées à l’acupuncture.

Les corps y étaient représentés avec une rigueur presque ascétique : des lignes fines, épurées, presque silencieuses. Ces dessins m’ont appris très tôt que le corps pouvait être lu comme une carte, et que le geste, même minuscule, avait un pouvoir narratif immense.

Y a-t-il un moment fondateur qui t’a fait comprendre que l’art serait ton langage principal ?

Oui. En 2019 lors de mon stage de master avec l’artiste Kapwani Kiwanga. Sa façon d’articuler anthropologie et création m’a profondément marqué. En l’observant, j’ai compris que l’artiste n’était pas seulement un producteur d’images, mais une personne qui interroge le monde, qui fouille ce qui n’est pas dit, qui fabrique du sens. Ce moment m’a révélé que l’art serait mon espace naturel d’expression, un lieu où je pouvais faire dialoguer histoire, matériau et corps.

Comment ton parcours entre la Côte d’Ivoire et la scène internationale influence-t-il ta manière de créer ?

Le voyage est devenu un outil de transformation. À travers les résidences et les rencontres, je m’imprègne des lieux en volontairement oubliant les lectures et les préjugés. Je laisse la ville me parler directement. Les rythmes, les gestes du quotidien, les matières locales, les silences même, nourrissent ma pratique. Ce va-et-vient entre l’ici et l’ailleurs crée une tension fertile : une façon de confronter mon héritage ivoirien à d’autres contextes, et d’en tirer une expérience plus vaste du monde.

Comment décrirais-tu ton vocabulaire visuel à quelqu’un qui découvrirait ton travail pour la première fois ?

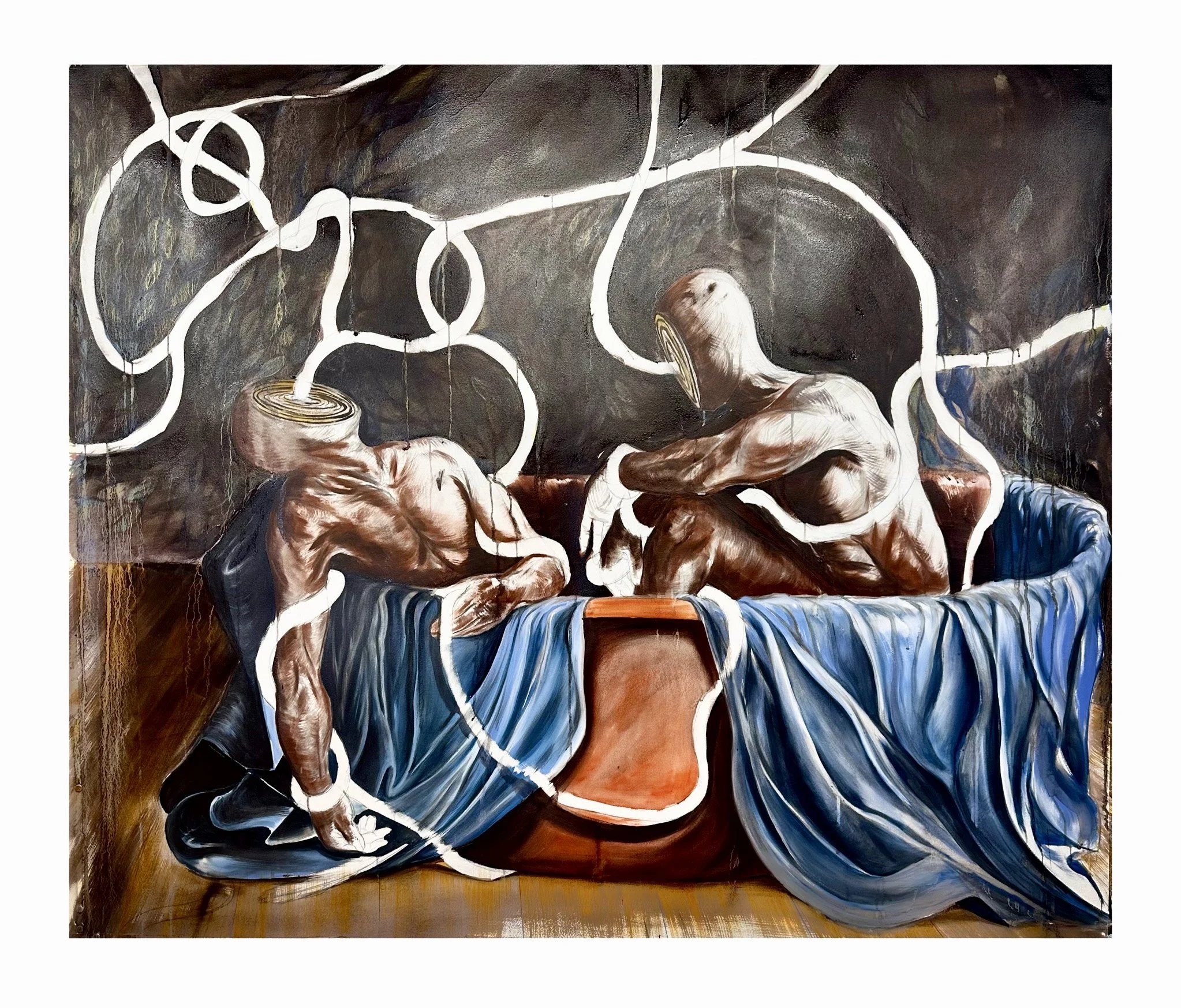

Mon vocabulaire visuel repose sur la stratification. Je travaille comme on révèle des couches : du bois, de la mémoire, des fragments d’histoire.

Les surfaces que je creuse deviennent des peaux traversées, où apparaissent des silhouettes, des poussières de gestes, des éclats d’identité. Visuellement, c’est un mélange de rigueur presque chirurgicale et d’une forme de douceur spirituelle. On y voit autant l’empreinte que l’effacement.

Tes œuvres semblent mêler mémoire, identité et spiritualité – comment ces dimensions se traduisent-elles concrètement dans ton processus ?

Elles se traduisent d’abord par l’écoute. Chaque matériau porte déjà une mémoire : le bois vieillit, respire, se fissure. Je travaille avec cette temporalité interne. L’identité, elle, surgit par le geste : gratter, inciser, révéler… ce sont des actions proches d’un rituel. Quant à la spiritualité, elle apparaît dans l’invisible : ce qui ne se montre pas, mais se ressent. Je compose avec ces trois niveaux comme on compose une prière, par couches, par retrait, par présence silencieuse.

Quels matériaux, gestes ou techniques sont au centre de ta pratique aujourd’hui ? Pourquoi ceux-là ?

Le bois est central. Il contient une histoire avant même que j’y touche. À cela s’ajoutent les gestes inspirés de la médecine : le point d’acupuncture, le tracé anatomique, le contre-geste qui corrige ou répare.

Ces techniques me permettent de travailler le bois comme un corps : le soigner, le traverser, en révéler les couleurs internes. J’aime cette tension entre violence et délicatesse, entre incision et guérison.

Tu travailles souvent sur la notion de transformation : comment se construit cette métamorphose dans tes images ?

La transformation naît du dialogue entre ce que je retire et ce que je laisse. Je pars d’une surface pleine que je décompose progressivement. Les figures apparaissent par soustraction, comme si elles se dégageaient lentement de la matière. C’est une métamorphose qui ne cherche pas la forme parfaite, mais le moment juste où l’image bascule entre apparition et disparition, entre corps et poussière.

Quelle place tiennent les récits personnels dans ton travail ? Est-ce une autobiographie abstraite ?

Ce n’est pas une autobiographie abstraite. Ce sont plutôt des récits de non-dits, des mémoires familiales ou collectives qui n’ont jamais eu de forme. Je puise dans les silences, dans les zones floues, dans les histoires transmises sans être racontées. Je les fais exister non pas pour me raconter moi, mais pour donner place à ce qui cherche encore à être formulé.

Comment dialogues-tu avec les héritages culturels ivoiriens, aussi bien dans leur dimension symbolique que contemporaine ?

Je dialogue avec eux de manière organique. Ils sont présents dans mes gestes, dans ma manière d’aborder le sacré, dans ma relation au spirituel. Je puise dans les mythologies, mais aussi dans les gestes du quotidien, la manière de travailler le bois, de façonner un objet, de raconter une histoire autour d’un feu. Ces héritages deviennent des outils vivants que je confronte à des contextes contemporains, pour montrer qu’ils ne sont pas figés mais en perpétuelle recomposition.

Tes œuvres possèdent une charge émotionnelle très forte — que cherches-tu à faire ressentir au spectateur ?

J’essaie de faire ressentir la fragilité de la beauté cette sensation que tout peut disparaître et pourtant tout persiste. Je veux que le spectateur traverse une émotion qui n’est ni écrasante ni illustrative, mais subtile, presque vibratoire.

Je cherche à lui retourner un miroir sensible où il perçoit sa propre vulnérabilité, et la possibilité d’une guérison.

Quels artistes – ivoiriens, africains ou internationaux – ont été des déclencheurs pour toi ?

Kapwani Kiwanga, d’abord, pour son intelligence du geste artistique et sa manière d’articuler anthropologie, archives et poésie.

Julie Mehretu, dont la stratification des formes et l’énergie des lignes m’ont profondément marqué.

Anselm Kiefer, pour son rapport au matériau, à la monumentalité et à la mémoire.

Et enfin Paul Celan, qui n’est pas un artiste visuel mais un poète : sa langue dense, blessée et lumineuse m’a appris que l’on pouvait atteindre une vérité par l’obscurité, par l’éclat contenu.

Tes personnages semblent parfois flotter entre présence et absence. Que racontent-ils de notre époque ?

Mes personnages sont des “contre-images” : ils se situent dans les interstices, dans ces zones où l’on ne sait plus si l’on regarde une apparition ou une disparition. Ils incarnent des états de transition, des formes qui glissent entre ce qui est montré et ce qui est retenu, entre la trace et l’effacement.

À travers eux, je raconte une époque où les identités se fragmentent, où l’on vit constamment en décalage entre la projection numérique de soi et la réalité, entre l’histoire héritée et celle qu’on tente d’inventer. Ce flottement n’est pas une faiblesse : c’est un espace de résistance, un endroit où l’image cesse d’être une évidence pour devenir un questionnement.

As-tu des références littéraires, musicales ou spirituelles qui nourrissent directement ton univers ?

Oui, énormément.

Les écrits de Paul Celan pour leur pouvoir d’incision, chaque mot est une cicatrice qui parle.

Les textes de Frantz Fanon, qui m’accompagnent pour comprendre les fractures identitaires et les zones silencieuses de l’histoire.

Et la culture Akan, qui constitue une base spirituelle essentielle : le rapport au sacré, aux ancêtres, au geste rituel et à la symbolique du corps y est fondateur. Ces trois dimensions : poétique, politique, et spirituelle se rencontrent dans mon travail.

Qu’est-ce qui, dans le monde actuel, stimule ou au contraire perturbe ton inspiration ?

La violence du monde me frappe. Elle m’interpelle, me traverse, parfois me blesse. Mais elle devient aussi un moteur. J’ai besoin d’en parler, de la transformer en quelque chose qui ouvre plutôt que qui referme. Ce qui me stimule, paradoxalement, c’est la possibilité de créer des images qui font respirer au milieu du chaos. Mon travail n’est pas une réponse directe à la violence, mais une tentative de transmutation : comment faire émerger un espace sensible, fragile, malgré tout.

Comment abordes-tu ta place dans la nouvelle génération d’artistes d’Afrique de l’Ouest ?

Je me situe dans une génération qui se réapproprie son récit et qui n’a plus peur de complexifier les représentations. J’essaye d’apporter une voix sincère, exigeante, ancrée dans la Côte d’Ivoire mais ouverte au monde. Ce qui m’importe, c’est de faire circuler des images qui ne soient ni complaisantes ni folklorisantes, mais profondes, traversées, habitées d’un vrai questionnement. J’avance avec l’idée que notre génération construit de nouveaux langages visuels, plus libres et plus pluriels.

Le marché de l’art international te regarde beaucoup : comment vis-tu cette accélération ?

Je la vis avec vigilance. L’accélération peut être stimulante, mais elle peut aussi dénaturer la profondeur du travail. Je préfère rester fidèle à mon propre tempo : celui des matériaux, des gestes, du bois qui demande du temps pour révéler ses couches.

Je suis reconnaissant de l’attention internationale, mais je refuse qu’elle m’entraîne dans une vitesse qui ne m’appartient pas. Je crois davantage aux trajectoires construites, patientes, qu’aux ascensions brutales.

C’est un peu comme dans l’histoire de la hyène et de la tortue : tout le monde s’attend à ce que la hyène, rapide et bruyante, arrive la première. Mais c’est la tortue, silencieuse et constante, qui finit par gagner la course. Mon travail avance à ce rythme-là, lentement, sûrement, et sans jamais perdre son centre.

Quel serait pour toi le projet idéal, celui que tu n’as pas encore pu réaliser ?

Ce serait un projet immersif à très grande échelle : une installation où le public entrerait littéralement dans une “peau” de bois, une sorte de cathédrale organique.

Un espace où la lumière, le son et les gestes sculptés dans la matière raconteraient un récit collectif. Une œuvre où l’on peut marcher, toucher, respirer une expérience totale.

Où aimerais-tu voir ton œuvre dans dix ans : une institution, une collection, un pays particulier ?

Dans dix ans, j’aimerais simplement que mon travail trouve sa place là où il peut vraiment résonner. Peut-être dans une grande institution comme le Centre Pompidou ou le MoMA, si le chemin m’y mène naturellement.

Et si un jour je pouvais être finaliste, peut-être même lauréat du Prix Marcel Duchamp, ce serait un honneur, d’autant plus que ma tutrice Kapwani Kiwanga a ouvert cette voie en 2020.

Mais au-delà des institutions, je souhaite que mes œuvres circulent, qu’elles ne restent pas prisonnières d’un lieu ou d’un pays. Ce qui compte pour moi, c’est qu’elles puissent toucher, transformer, accompagner, qu’elles aient un impact sur l’histoire de l’art, où qu’elles se trouvent.

Quelle question on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais répondre aujourd’hui ?

On ne me demande presque jamais : Qu’est-ce que tu essaies de guérir à travers ton travail ?

Pourtant c’est une question essentielle. L’art est pour moi un espace de réparation du passé, des corps, des récits interrompus.

Et enfin : que souhaites-tu que les gens retiennent de ton travail lorsqu’ils quittent l’exposition ?

J’aimerais qu’ils repartent avec la sensation d’avoir touché quelque chose de fragile et d’essentiel. Qu’ils se souviennent non pas d’une image précise, mais d’une vibration intérieure. J’aimerais qu’ils sentent que la beauté n’est jamais simple, qu’elle est faite de fissures, de respirations, de gestes qui tentent de réparer. Et surtout qu’ils se sentent, même un instant, un peu plus humains.